Развитие мелкой моторики у дошкольников старшего возраста. Особенности развития мелкой моторики у старших дошкольников

Особенности развития мелкой моторики рук

старших дошкольников

Развитие мелкой моторики рук - залог нормального развития интеллекта ребенка. На протяжении всего детства дошкольника четко выступает эта зависимость - по мере совершенствования мелкой моторики идет развитие речевой функции. Чем лучше малыш работает пальчиками, тем быстрее он развивается, лучше говорит и думает, а затем и учится в школе. Во время стимуляции моторных навыков пальчиков ребёнка его речевой центр начинает активизироваться, а это в будущем повлияет на почерк, ловкость рук, скорость реакции.

Мелкая моторика развивается естественным образом, начиная с младенческого возраста на базе общей моторики. Сначала ребёнок учится хватать предмет, после появляются навыки перекладывания из руки в руку, так называемый «пинцетный захват» и т. д., к двум годам он уже способен рисовать, правильно держать кисточку и ложку. В дошкольном и раннем школьном возрасте моторные навыки становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается доля действий, которые требуют согласованных действий обеих рук.

Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. А в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму.

Перед тем как изучить особенности развития мелкой моторики руки старших дошкольников, рассмотрим развитие познавательной сферы в данном возрасте.

Старший дошкольный возраст - это период активного развития познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребенка. В этом возрасте главней задачей педагогов и психологов является подготовка к школьному обучению, к письму. Об этом отечественные и зарубежные психологи отмечают в своих работах, изучившие психологические особенности детей дошкольного возраста.

У ребенка в старшем дошкольном периоде активно развиваются внимание, восприятие, память, мышление, воображение и речь. Происходит изменение в ведущем виде деятельности, конструкторская игра постепенно превращается в трудовую деятельность. В таких играх дети усваивают элементарные трудовые умения и навыки, познают физические свойства предметов, у них активно развивается активное мышление. В игре ребенок научается пользоваться многими инструментами и предметами домашнего обихода. У него появляется и развивается способность планировать свое действие, совершенствуется ручные движения и умственные операции, воображение и представления.

В дошкольном возрасте внимание носит непроизвольный характер. Начало формирования произвольного внимания связано с внутренним регулируемым восприятием и активным владением речью. Переломный момент в развитии внимания связан с тем, что дети впервые начинают сознательно управлять своим вниманием, направляя и удерживая его на определенных предметах. Для этой цели старший дошкольник использует определенные способы, которые он принимает у взрослых. Таким образом, возможности произвольного внимания к 6-7 годам уже достаточно велики».

К концу дошкольного возраста структура памяти претерпевает изменения, связанные со значительным развитием произвольных форм запоминания и припоминания.

Мышление в дошкольном возрасте развивается по следующим линиям: совершенствование наглядно-действенного мышления на основе развивающегося воображения, улучшение наглядно-образное мышления путем формирования произвольной и опосредствованной памяти, начало формирования словесно-логического мышления на базе использование речи как средства постановки и решения интеллектуальных задач. Следовательно, у ребенка в старшем дошкольном возрасте присутствует наглядно-образное, наглядно-действенное и словесно-логическое мышление.

Одним из основных новообразований дошкольного возраста является воображение. Воображение, так же как и восприятие, внимание и память постепенно переходит из непроизвольного в произвольное, из непосредственного превращается в опосредствованное. Формирование воображения в старшем дошкольном возрасте находится в непосредственной зависимости от развития речи ребенка.

В старшем дошкольном возрасте развитие речи достигает высокого уровня. Большинство детей этого возраста правильно произносят слова. Происходит увеличение словарного запаса и понимание слов. По утверждению Л. С. Выготского, «история письма у ребенка начинается значительно раньше того момента, когда учитель впервые вкладывает ему в руки карандаш и показывает, как надо написать букву». То есть, рисование является предпосылкой формирования письменной речи.

Таким образом, развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения и речи влияют на психологическую готовность к школьному обучению. В развитии восприятия, внимания, памяти, мышления и речи большую роль играет мелкая моторика рук.

Готовность к школьному обучению ребенка определяется развитием зрительно-моторной координации. Мышцы руки должны быть достаточно крепкими, должна быть хорошо развита мелкая моторика, чтобы ребенок мог держать ручку или карандаш, чтобы не уставал при письме».

Развитие мелкой моторики рук является одним из немаловажных аспектов развития дошкольника в период подготовки его к школе. Проблема повышения эффективности комплексной медико–психолого-педагогической работы по развитию мелкой моторики и координации движений пальцев рук старших дошкольников не теряет своей актуальности. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом, кистью), тем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума, чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее.

Согласно данным психологов и физиологов у детей 5 – 6 лет слабо развиты мелкие мышцы руки, несовершенна координация движений, не закончено окостенение запястий и фаланг пальцев. К 6 - 7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти.

У большинства современных детей старшего дошкольного возраста можно отметить недостаточное развитие мелких мышц рук. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут самостоятельно застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Возможности освоения мира этими детьми оказываются обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, его самооценку. С течением времени уровень развития сложно координированных движений руки может оказаться недостаточным для освоения письма. Поэтому развивать мелкую моторику рук детей нужно и в младшем, и в старшем дошкольном возрасте.

Существует множество традиционных и нетрадиционных методов развития мелкой моторики старших дошкольников (табл.).

Методы развития мелкой моторики рук старших дошкольников

| Традиционные методы | Нетрадиционные методы |

| Самомассаж кистей и пальцев рук (поглаживание, разминание). | Самомассаж кистей и пальцев рук с предметами (грецкими орехами, карандашами). |

| Пальчиковые игры с речевым сопровождением и без речевого сопровождения. | Игры с пальчиками с использованием разнообразного материала: бросового, природного, хозяйственно-бытового. |

| Графические упражнения: штриховка, дорисовка картинки, графический диктант, соединение по точкам, продолжение ряда и т.д. | Нетрадиционные художественные техники: оригами, аппликации из подручных материалов, пластилинография, рисование пальчиками и т.д. |

| Предметная деятельность: с бумагой, глиной, пластилином, водой, природным материалом, ножницами (например, рисование, лепка, аппликации, вырезание). | Игры и упражнения с использованием сухого бассейна. |

| Игры: мозаика, конструкторы, пазлы, шнуровка, бусы, кубики, пристегивание, складывание разрезных картинок, игры с вкладышами, палочками и т.д. | Игры с различными бытовыми предметами: прищепками, резинками для волос, пуговицами, пробками, скрепками и т.д. |

| Игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий – шершавый», «Найди такой же на ощупь», «Чудесный мешочек» и т.д. | Игры с песком. |

| Кукольные театры: пальчиковый, варежковый, перчаточный, театр теней. | Игры с крупой: сортировка семян, выкладывание изображений и др. |

Благодаря вышеизложенным методам у старших дошкольников развивается не только мелкая моторика рук, но и такие психические процессы, как внимание, воображение, память, мышление, а также речь.

При выполнении заданий на развитие мелкомоторных умений необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка: его возраст, настроение, желание и возможности, чтобы ребенок занимался с удовольствием. Для достижения хорошего результата важно регулярно делать упражнения. Они могут быть как частью образовательного процесса, так и элементом домашних дел. Таким образом, развивать мелкую моторику рук можно не только в специально организованных условиях, с конкретными развивающими пособиями, но и в быту.

Систематические упражнения с участием рук и пальцев у старших дошкольников гармонизируют тело и разум, положительно влияют на деятельность мозга, простые движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка.

Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста

«Источники способностей и

дарований детей –

на кончиках их пальцев.

От пальцев, образно говоря,

идут тончайшие ручейки,

которые питают источник

творческой мысли»

(В. А. Сухомлинский)

Что такое мелкая моторика и почему так важно её развивать?

Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных действий важнейших систем: нервной, мышечной и костной.

У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой моторики и развитие речи очень тесно связаны. Именно поэтому для своевременного развития речи ребенка необходимо большое внимание уделить развитию мелкой моторики. Мелкая моторика непосредственно влияет на ловкость рук, на подчерк, который сформируется в дальнейшем, на скорость реакции ребенка.

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей готовности к школьному обучению. Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, именно к 6–7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц.

Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут самостоятельно застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Возможности освоения мира этими детьми оказываются обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, его самооценку. С течением времени уровень развития сложнокоординированных движений руки может оказаться недостаточными для освоения письма.

Как же развивать мелкую моторику у детей старшего дошкольного возраста?

Конечно же, в игре.

- «Мозаика», «Пазлы » - В них есть мелкие детали, которые надо соединять между собой. При выборе пазлов надо исходить не только из эстетических предпочтений ребенка. Здесь действует правило: чем старше ребенок, тем мельче должны быть детали и, соответственно, наоборот.

- «Конструктор» -для детей старшего дошкольного возраста лучше выбирать конструкторы с мелкими деталями, с разными видами соединений . Развивается образное мышление, фантазия, мелкая моторика рук.

- Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно и отлично влияет на развитие мелкой моторики рук, причём лепить можно не только из пластилина и глины. Если во дворе зима, что может быть лучше снежной бабы или игр в снежки. А летом можно соорудить сказочный замок из песка или мелких камешков.

- Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников и хорошее упражнение на развитие мелкой моторики рук. Обратить внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если мальчик рисует только машины и самолёты, а девочка похожих друг на друга кукол, то это вряд ли положительно повлияет на развитие образного мышления ребёнка.

- Изготовление поделок из бумаги. Например, вырезание самостоятельно ножницами геометрических фигур, составление узоров, выполнение аппликаций. Ребёнку нужно уметь пользоваться ножницами и клеем. По результатам таких работ вы сможете оценить насколько развита мелкая моторика рук и движения пальчиков малыша.

- Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и других доступных материалов. Кроме развития мелкой моторики рук эти занятия развивают также и воображение, фантазию ребенка.

- Замечательно развивают мелкую моторику тренировки с объёмными буквами . Сейчас продаются такие книжки, открытки и таблички, на которых буквы не просто написаны, а сделаны объёмными. Завяжите ребёнку глаза и дайте ему ощупывать эти буквы. Пусть он попробует на ощупь определить, что за буква находится под его пальцами. Такие тренировки в целом полезны для изучения алфавита.

- Дети постарше учатся завязывать шнурки. Это могут быть готовые шнуровки, сделанные мамой или завязывание шнурков на предметах (кофточки, ботинки, шапочки и т.д.).

- Игры с использованием мелких предметов , из которых надо что-то сложить или построить, что-то взять, прикрутить или отвинтить, на что-то надеть, куда-то положить или насыпать, сжать или разжать – это то, что поможет вашему малышу в будущем лучше усваивать школьную программу. Такие занятия развивают не только воображение и мелкую моторику, но и память, аккуратность, глазомер, ассоциативное мышление, умение анализировать и принимать решения.

Родителям можно использовать подручные материалы для развития мелкой моторики рук:

Смешайте фасоль, горох, чечевицу и попросите ребёнка разобрать всё в разные чашечки. Для интереса назовите игру «Золушка».

Для мальчиков можно создать игру «Юный механик», для которой потребуются только болты с гайками. Попросите раскрутить или накрутить гайку. Для интереса попробуйте посоревноваться с ребёнком, кто быстрее справиться или даже устроить семейный турнир. Хорошо ещё если болты и гайки будут разными по величине. Это ещё будет способствовать развитию глазомера.

Завяжите на шнурке несколько, не очень тугих узелков и ребёнка попросите их развязать, и наоборот.

Для девочек хорошо подойдёт нанизывание бусин, макарон или пуговиц на проволоку.

Хорошо развивает мелкую моторику «Оригами ». Да и потребуется лишь одна бумага. Хорошо бы, если сделанные работы вы смогли бы обыграть, например, придумайте совместно сказку и поиграйте в неё вместе с ребёнком.

- Сложи фигуру из спичек. Только в эту игру в целях безопасности играйте только рядышком с ребёнком. Попробуйте сложить кораблик или какую другую фигуру. В этой игре у ребёнка будут развиваться и воображение, и творчество. А если вы поставите условие, чтоб ребёнок повторил вашу фигуру, то развиваться будут и внимание, и память.

- . Спрятанный предмет. Игрушки из киндер сюрприза спрячьте в горох или фасоль, и ребенок пусть ищет все игрушки, закопанные в крупе. При выполнении этого задания происходит точечный массаж.

Прищепки . При развешивании белья попросите ребёнка вам помочь. Или возьмите картонные геометрические фигуры и пусть ребёнок с помощью прищепок превратит фигуру в какой нибудь предмет.

Игры с тенью развивают мелкую моторику рук, воображение и фантазию у ребёнка.

Работа с нитками очень разнообразна:

- Рисование нитью по силуэту.

- Мелкое нарезание и приклеивание к шаблону.

- Плетение разноцветными шнурками.

Создание картин с помощью семян и плодов.

- Пробки от пластиковых бутылок можно использовать как «машинки» и поиграть в «гонки». С использованием пробок можно поиграть в игру «В новеньких сапожках». Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги и топаем:

В новеньких сапожках

Зашагали ножки: топ-топ-топ,

Прямо по дорожке: топ- топ- топ.

Ну-ка, веселее: топ- топ- топ,

Топаем дружнее: топ- топ- топ».

Для создания игр для развития мелкой моторики рук используйте всю свою фантазию. Главное - помните! Любые игры и упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях. Заниматься нужно ежедневно!

Успехов вам и терпения!

Полноценное развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста, а именно в 3-6 летнем возрасте, очень важно, поскольку от этого зависят речевые навыки, успехи в обучении и социализация. От примитивных хватательных жестов ладонью, характерных для 2-3 летнего ребенка, малыш переходит к более мелким движениям пальцами. Уровень развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста выявляет интеллектуальную готовность ребенка к письму, связной речи и логическому рассуждению.

Неполноценное развитие мелкой моторики у дошкольников — это не редкость в наше время, особенно часто оно встречается у тех детей, которых в семье не приучают к труду. Они неловки во всех видах практической деятельности, что в дальнейшем негативно сказывается на их самооценке.

В 5-6 лет ребенок при нормальном развитии может следующее:

- хорошо бегать, в том числе на носках, прыгать попеременно на одной и другой ноге, кататься на 2-х колесном велосипеде;

- копировать сложные рисунки (зеркальное отображение считается нормой до 8 лет), писать буквы и цифры, обводить рисунки по контуру, заштриховывать и вырезать их;

- декламировать стихи, пересказывать содержимое небольших рассказов.

Исследованиями крупнейших ученых (Павлова И.П., Леонтьева А.Н.) доказана связь общей моторики и речевой. Точные движения рук, ног, головы, туловища подготавливают совершенствование артикулярного аппарата. Это происходит потому, что центры мозга человека, отвечающие за речь и моторику, расположены рядом. Ученые выяснили, что способность говорить формируется под влиянием импульсов, идущих от рук. Особенно важно совершенствование тонких движений пальцев. Исследователи Щелованов Н.М., Денисова М.П. и другие выяснили, что это умение происходит с развитием зрения, осязания и кинестетического чувства, то есть положения и перемещения тела в пространстве.

Родителей должно насторожить, если они замечают за ребенком такие признаки моторного отставания:

- ребенок неловко держит ложку, карандаш;

- не может регулировать силу нажима на кисть при рисовании;

- часто роняет предметы;

- испытывает трудности в приобретении навыков самообслуживания;

- отказывается от лепки, аппликации;

- избегает игр, где нужно проявить ловкость, скорость;

- шаркает ногами при ходьбе.

Для диагностики развития мелкой моторики у старших дошкольников можно обратиться к таким специалистам, как невролог и логопед-дефектолог.

Тесты на развитие общей моторики рук

В домашних условиях можно провести 3 простых теста, авторами которых являются Нижегородцева Н.В. и Шадриков В.Д.:

- Обведите карандашом ладони ребенка с разведенными пальцами, расположенные на 1 листе бумаги. Посмотрите на полученный рисунок и попросите его вновь положить кисти в соответствии с контурами. Теперь в указываемом вами порядке ребенок должен поднимать пальчики. Сначала испытание проводится на правой руке, потом на левой, всего по 2 раза на каждой. Указывать на палец следует, прикасаясь к нему карандашом. При выполнении задания непроизвольно могут подниматься и другие пальчики. Это включение ненужных для выполнения данного действия мышц происходит из-за недостаточной дифференцированности движений и называется синкинезией. Для подведения итогов надо подсчитать среднее число синкинезий по двум попыткам для левой и правой рук и сложить их. Для ребенка 6 лет их сумма должна составлять 9. Большее их количество говорит о недостаточном развитии движений пальчиков.

- Нарисуйте круг диаметром 3-3,5 см, покажите ребенку и попросите сделать то же самое, не отрывая руки. Если он нарисовал круг гораздо меньшего диаметра, то это свидетельствует о зажатой кисти. Передвижение руки при выполнении задания или произведенный овал также говорят о проблемах с мелкой моторикой.

- Обратите внимание на то, как дошкольник рисует и раскрашивает картинки. Если он постоянно поворачивает рисунок, кисть скованна, слишком напряжена или, наоборот, вялая. Если при этом ребенок быстро утомляется, то важно, не упуская времени, организовать помощь.

Логопеды связывают влияние мелкой моторики на развитие речи дошкольников и считают, что если пальцы развиваются соответственно возрасту, то и речь будет нормальной и, наоборот, если пальчики недостаточной активны, то и речевое развитие задержится, хотя общая моторика может быть в норме. Важность развития мелкой моторики у дошкольников в том, что для успешного обучения в школе непременным условием является полноценная речь. Чтобы научиться писать, ребенок должен уметь производить точные движения кистью и пальцами рук. Иначе письмо станет проблематичным, медленным, и при малейшем увеличении скорости буквы будут написаны криво и неразборчиво.

Развивающие игры

Чтобы мелкая моторика рук соответствовала возрасту ребенка, ее развитие можно ускорить, применяя разные методы, основанные на том, что многочисленные нервные окончания на кончиках пальцев воспринимают огромный поток осязательной информации и направляют ее для обработки в головной мозг.

Проводить занятия можно родителям самостоятельно, главное, организовывать их таким образом, чтобы ребенок не переутомлялся и не терял интерес. Детям среднего и старшего дошкольного возраста нравятся игры с прищепками. Их польза в том, что кроме мелкой моторики они развивают координацию обеих рук, а также внимание, воображение и усидчивость. Для игры необходимы разноцветные прищепки (не очень тугие) и картонные картинки. Самые простые упражнения: прикрепляем к силуэтам и изображениям прищепки нужного цвета, так, чтобы они завершили картинку, например, послужили иголками для ежика, ушками для зайчика, руками и ногами для человечка. С игрой развиваем фантазию и знание цвета. Например, желтый круг может быть солнышком, к которому надо прикрепить лучи, или центром цветка, нуждающемся в лепестках.

Самые сложные упражнения из пальчиковых гимнастик с прищепками, в которых есть решение и других задач, следующие:

- Составление тематических рядов слов. Прищепка в игре равна 1 слову. Прикрепляют их друг к другу. Цель — составить как можно более длинный ряд слов на заданную тему.

- Диалоги. Играющие изображают различных героев, разговаривают и одновременно работают прищепкой, в ритм открывая ее «ротик».

Очень важное занятие для рук у дошкольников — это лепка из пластилина, глины или теста. В процессе задействованы все мышцы рук. При этом дети учатся понимать и передавать характер изображаемого. Исследования показали, что после проведенного курса занятий 24% детей с недостаточным уровнем развития приблизились к норме.

Гимнастика мозга

Актуальность проблемы роста числа детей с затрудненным обучением отражена в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС), вступившем в силу в январе 2014 г. и поставившего перед педагогами и воспитателями задачу развития творческого потенциала детей, интеллекта, самостоятельности и вырабатывание условий для успешного обучения. Одна из форм такой работы — это кинезиология, которую еще называют «гимнастикой мозга». Ее применение исходит из индийской йоги и фольклорных пальчиковых игр Древней Руси.

Современные кинезиологические упражнения для дошкольников могут активизировать деятельность различных отделов коры головного мозга через движение и, прежде всего, направлены на развитие мозолистого тела, связывающего полушарии мозга. Если оно недоразвито, то передача информации из одного полушария в другое прекращается. Нарушается пространственная ориентация. Решение математических задач, образное мышление и творчество при этом для человека невыполнимы, несмотря на то, что он может связно говорить. Основное развитие связей между полушариями мозга формируется у девочек до 7, у мальчиков до 8-8,5 лет. Чтобы добиться успехов, заниматься следует ежедневно. В комплекс кинезиологии для дошкольников входят упражнения, состоящие из последовательно сменяющихся 3 положений рук. Постепенно ребенок запоминает их и делает самостоятельно. Занятия следует проводить в доброжелательной атмосфере, лучше всего в музыкальном сопровождении, направленном на определенную ритмичность выполнения движений.

В некоторых российских школах для кинезиологических упражнений выделено в общем 25-30 минут в день: перед началом занятий и во время пауз на уроках по 3-5 минут.

Специалисты дали названия упражнениям: «Колечки», «Лягушки», «Ухо-нос», «Змейка» и многие другие. Движения пальчиков сопровождается речью, четверостишиями. Эти занятия нравятся детям.

Для родителей

Развитие общей моторики, то есть крупных мышц тела ребенка, в семье возможно с помощью повседневных бытовых занятий и физических упражнений. От этой моторики зависит умение держать равновесие, точность тонких движений рук. Особенно полезны занятия на спортивных снарядах неуравновешенным детям. Желательно заниматься гимнастикой, прыгать, бегать, подтягиваться на перекладине. Собирать игрушки и вытирать пыль — это тоже упражнения по развитию общей моторики. Не отказывайтесь от помощи, если у ребенка есть желание помочь вам помыть посуду или вытереть пол. Рекомендации родителям по развитию мелкой моторики дошкольников сводятся к следующему:

- занятия должны быть регулярными, но не длительными, чтобы ребенок не потерял к ним интерес;

- не нужно заставлять ребенка выполнять упражнения, так как эффективными они не будут;

- движения следует выполнять точно, в комфортном для ребенка темпе.

Дети, играющие на музыкальных инструментах, постоянно делают пальчиковую гимнастику, развивают мелкую моторику и память. Советы по организации занятий дома можно получить на консультации у психолога.

Как можно больше играйте с детьми. При необходимости научитесь делать массаж кистей и пальцев своему малышу. Не забывайте: детям для того, чтобы нормально развиваться, крайне необходима положительная оценка их деятельности.

д.Кужутки

2015г.

Тема работы: «Игра, как средство развития мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста»

Введение

1. Особенности развития мелкой моторики пальцев рук у старших дошкольников

2. Комплекс дидактических игр по развитию мелкой моторики рук у старших дошкольников

Заключение

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

Наверное, мало кто из родителей, а тем более из педагогов, работающих с дошкольниками, не слышал о необходимости развития у детей мелкой моторики рук, о взаимосвязи ее с речью детей. Что же такое мелкая моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц кистей рук. При этом важно помнить о координации "рука-глаз", так как развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения. Почему же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? Моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся рядом с моторными центрами пальцев, поэтому, развивая речь и стимулируя моторику пальцев, мы передаем импульсы в речевые центры, что и активизирует речь. Но на самом деле в достаточной степени развитые навыки мелкой моторики рук ребенка влияют не только на его речь, но и на его общее развитие, на интеллектуальные способности. Наукой доказано, что одним из показателей нормального физического и нервно - психического развития ребенка является развитие руки, ручных умений, или, как принято говорить, мелкой моторики. По умелости детских рук специалисты на основе современных исследований делают вывод об особенностях развития центральной нервной системы и головного мозга.

Мелкая моторика- это способность выполнения мелких движений пальцами и руками посредством скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем.

Мелкая моторика начинает развиваться с младенческого возраста естественным образом. Сначала ребёнок учится хватать предмет, после появляются навыки перекладывания из руки в руку, в дальнейшем ребенок, подрастая, учится держать ложку, карандаш. С возрастом моторные навыки становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается доля действий, которые требуют согласованных движений обеих рук.

Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Ребенок, у которого этот уровень достаточно высокий, умеет логически рассуждать, у него хорошо развита память и внимание, связная речь, он может приступать к приобретению навыков письма.

Поскольку в настоящее время увеличивается число детей с нарушением речевого развития; слабо развитым вниманием, памятью, мышлением можно считать проблему развития мелкой моторики рук актуальной.

Проблема развития мелкой моторики изучалась с давних пор. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, В. П. Бехтерева, и других показали исключительную роль движений двигательно-кинестетического анализатора в развитии речи и мышления и доказали, что первой доминирующей врожденной формой деятельности является двигательная. И. М. Сеченов писал, что ко всем ощущениям примешивается мышечное чувство: можно смотреть, не слушая, и слушать, не глядя, можно понюхать не глядя и не слушая, но ничего нельзя сделать без движения. Мышечные ощущения, возникающие при действиях с предметом, усиливают все другие ощущения и помогают связать их в единое целое.

Следовательно, главной целью данной работы является:

развитие мелкой моторики кистей рук у детей старшего дошкольного возраста в дидактических играх.

Задачи:

Систематизировать работу воспитателя по развитию мелкой моторики.

Формирование познавательной активности и творческого воображения.

Способствовать развитию мелкой моторики рук: развивать точность и координацию движений руки и глаза, гибкость рук, ритмичность.

Развитие тактильной чувствительности рук.

1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ РУК У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Моторика - совокупность двигательных реакций, умений, навыков и сложных двигательных действий, свойственных человеку. В коррекционном плане выделяют: общую моторику, тонкую (или мелкую) ручную моторику и артикуляционную моторику.

Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. К области мелкой моторики относится большое количество разнообразных движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека.

В быту человеку ежеминутно требуется совершать какие-нибудь действия мелкой моторики: застёгивание пуговиц, манипулирование мелкими предметами, письмо, рисование и т. д., поэтому от её развития напрямую зависит его качество жизни.

Мелкая моторика развивается, естественным образом начиная с младенческого возраста на базе общей моторики. Сначала ребёнок учится хватать предмет, после появляются навыки перекладывания из руки в руку, так называемый «пинцетный захват» и т. д., к двум годам он уже способен рисовать, правильно держать кисточку и ложку. В дошкольном и раннем школьном возрасте моторные навыки становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается доля действий, которые требуют согласованных действий обеих рук.

Можно ускорить развитие мелкой моторики различными способами, например, такими: игры с мелкими предметами - пазлы, мозаика, конструкторы, бусины; пальчиковые игры; массаж кистей и пальцев; лепка. Необходимо подчеркнуть, что развитие мелкой моторики ребенка, стимулирует активную работу головного мозга и совершенствует координацию движений

Движение пальцев и кистей рук ребёнка имеют особое развивающее воздействие. Исследования учёных показали, что движения выпрямленных рук ребёнка над грудью развиваются и закрепляются в системе эмоционально-положительного комплекса оживления. Этот комплекс оживления возникает в первые месяцы жизни малыша, когда он останавливает взгляд на лице склонившегося над ним человека, улыбается ему, активно двигает ручками и ножками, издаёт тихие звуки. В возрасте от двух до трёх месяцев у ребёнка возникают ощупывающие движения. С этого времени и происходит включение центров тактильного анализатора коры больших полушарий.

Среди других двигательных функций движения пальцев рук имеют особое значение, так как оказывают огромное влияние на развитие высшей нервной деятельности ребёнка. Учёные установили, что своевременное развитие ручных умений ребёнка положительно влияет на развитие его психических процессов.

До 3, 5 - 4 месяцев движения рук у ребёнка носят, безусловно-рефлекторный, характер. Это значит, что движения выполняются как относительно постоянные стереотипные реакции организма на воздействие внешней среды, не требующие специальных условий для своего возникновения. В 4 - 4, 5 месяца у ребёнка появляются простые движения рук, направленные на непосредственный контакт с объектом: притягивание к себе случайно задетого предмета его ощупывание. Однако действия рук носят ещё случайный характер, без целенаправленного волевого усилия. В возрасте от 4 до 7 месяцев у ребёнка в развитии действий с предметами наступает следующий этап - этап простого «результативного» действия. Для этого периода характерно активное обнаружение скрытых свойств объекта. С 5 месяцев у ребёнка при схватывании предмета более активное участие принимают пальцы: заметно доминирующее положение большого пальца - ребёнок отводит его при схватывании. В 6 месяцев он не только умеет крепко удерживать вложенный в руку предмет, но и брать его из любого положения.

7 - 10 месяцев - это уже следующий этап в развитии действий с предметами, этап «соотносящего» действия. В этот период малыш уже умеет соотносить предмет с определённым местом в пространстве. С 8-9 месяцев ребёнок уже прекрасно сжимает игрушку, если её хотят у него взять, берёт мелкие предметы двумя пальцами, а большие всей ладонью.

С 10 месяцев до 1года 3 месяцев отмечается появление так называемых функциональных действий, которые отличаются от манипулятивных тем, что выражают социальную сущность предмета, определяют его назначение. На протяжении этого периода совершенствуются действия рук: кулачок разжался, пальцы действуют более самостоятельно и автономно. В 1год 2 месяца - 1год 3 месяца активизируется кончик большого пальца, а затем указательный палец. В последующем наблюдается интенсивное развитие относительно тонких движений всех пальцев, которое продолжается на протяжении всего периода раннего детства. Только к трём годам движения пальцев малыша становятся близки к движениям рук взрослого человека.

Формирование словесной речи ребёнка начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности и согласованности движений кистей рук. Это возраст пяти лет. Развитие пальцевой моторики подготавливают почву последующего формирования речи. В лаборатории высшей нервной деятельности ребёнка было обнаружено, что когда ребёнок производит ритмические движения пальцами, у него резко усиливается согласованная деятельность лобных и височных отделов мозга. В итоге можно сделать вывод: началу развития мышления даёт рука.

С возрастом у детей происходит совершенствование движений пальцев рук. Особое значение имеет период, когда начинается противопоставление большого пальца остальным. С этого момента ребёнку доступны тонкие движения пальцев. Когда движения пальцев достаточно точны, начинает развиваться словесная речь. Развитие движений пальцев рук как бы подготавливают почву для последующего формирования психической деятельности.

Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте. Именно к 6 -7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон коры головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Важно, чтобы к этому возрасту ребенок был подготовлен к усвоению новых двигательных навыков (в том числе и навыка письма, а не был вынужден исправлять неправильно сформированные старые.

Рука ребенка – дошкольника физиологически несовершенна: слабо развиты мелкие мышцы рук, не закончено окостенение запястья и фаланг пальцев. Наблюдения за детьми показывают, что им трудно правильно держать карандаш. Кроме того, заметен несоответствующий работе мышечный тонус. У одних детей можно наблюдать слабый тонус мелкой мускулатуры, что приводит к начертанию тонких, ломанных, прерывистых линий, у других, наоборот, повышенный, и в этом случае рука ребенка устает быстро, он не может закончить работу без дополнительного отдыха.

Ребенку дошкольнику предстоит научиться правильно распределять мышечную нагрузку на руки, что подразумевает под собой быстрое чередование силового напряжения и расслабления. Соответствующая тренировка мышечного тонуса осуществляется в играх типа «Мозаика», при работе с штампами, в ручном труде (например, при работе с иголкой и ножницами) .

Одним из важных моментов в развитии старших дошкольников, является ориентировка на листе бумаги.

Прежде всего, ребенок должен четко определять, где у него правая и левая стороны туловища. Это будет основной ориентировкой в пространстве. Он также должен познакомиться с понятиями верх – низ, сзади – спереди.

Еще одно из важных упражнений для формирования пространственной ориентировки на листе – это фиксация ритма, который слышит ребенок, посредством ритмических рисунков и чтении этих рисунков.

Не менее полезным упражнением для развития пространственной ориентации на листе является штриховка. В основе штриховки лежит определенный ритмический рисунок: линии сочетаются с пропусками, как длительность звука с паузами. А значит, штриховка может быть редкой и частой.

Исследования ученых доказали, что каждый палец руки имеет довольно обширное представительство в коре больших полушарий мозга. Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев, в мозгу формируется проекция «схемы человеческого тела», а речевые реакции находятся в прямой зависимости от тренировки пальцев. Если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и развитие речи тоже в пределах нормы, если же развитие пальцев отстаёт - отстаёт и развитие речи, хотя общая моторика при этом может быть в пределах нормы и даже выше.

Таким образом, развитие функции рук и речевой функции человека шло параллельно и взаимосвязано. По мере совершенствования функции рук, выполнявших все более и более тонкую и дифференцированную работу, увеличивалась и площадь их представительства (особенно представительства кисти руки) в коре головного мозга. Необходимо обратить внимание, что этот факт должен использоваться в работе с детьми и там, где развитие речи происходит своевременно, и особенно там, где имеется отставание, задержка развития моторной стороны речи; нужно стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук.

2. КОСПЛЕКС ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Развитие мелкой моторики у детей – это длительный беспрерывный процесс, в ходе которого ребёнок познает мир, начинает с ним общаться, набирается ловкости и даже начинает говорить. Мелкая моторика является скоординированной работой мышечной, костной и нервной систем организма.

Наукой доказано существование связи между развитием мелкой моторики и логическим мышлением, памятью, интеллектом и речью у детей. Поэтому специалисты рекомендуют развивать мелкую моторику с самого раннего возраста.

Наш соотечественник и педагог В. Сухомлинский писал: «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев».

Развивать мелкую моторику рукам помогают дидактические игры.

Комплекс дидактических игр:

1. «Кто скорее свернет ленту? »

Цель: развивать моторику пальцев и кистей рук, формировать скорость и точность движений.

Оборудование: две ленты, закрепленные одним концом на палочках (длина 50 см, одинаковой ширины и одного цвета.

Ход игры:

Педагог вызывает к себе двух детей, демонстрирует ленты и говорит: «Будем играть. Это лента. Надо свернуть ленту. Кто свернет быстрее, тому подарок». «Раз, два, три - крути». Вначале педагог показывает, как надо крутить палочку, чтобы свернуть ленту.

Затем педагог предлагает двум детям выполнить показанное действие. Двое других детей помогают - они держат свободные концы лент, стоя на одной линии, отмеченной педагогом, стараясь с нее не сходить. Выигрывает тот, кто первым свернет ленту, крутя палочку и наматывая на нее ленту.

Можно также устроить соревнования команд. Детям дается большее число лент. По команде педагога сразу несколько человек одной команды и другой начинают скручивать ленты. Победителям призы - значок, наклейка или что-нибудь подобное.

Усложнением может быть задание свернуть ленту за определенное время. Например, педагог говорит: «Я буду считать (хлопать) ». Педагог вместе с детьми начинает хлопать, ребенок скручивает ленту. Если успел - получает приз, не успел -лента переходит к другому ребенку и все начинается сначала.

2. «Путешествие пальцев»

Оборудование: лист бумаги, на котором изображены 2 домика в разных концах «островки» для передвижения пальцев.

Ход игры:

ребенок устанавливает пальцы около первого домика. Затем начинает пальцами передвигаться по островкам до другого домика, не отрывая пальцы от другой «кочки».

Правила:

можно передвигаться, для начала, используя 2 пальца;

все пальцы должны участвовать;

нельзя отрывать первый палец, не переставив другой.

3. «Сделай бусы»

Цель: учить составлять бусы из разрезанных трубочек от фломастеров; учить составлять простые сочетания по заданию воспитателя и по схеме, развивать мелкую моторику рук, учить концентрировать внимание на одном виде деятельности, развивать воспитывать усидчивость.

Оборудование: коробочка, разноцветные трубочки от фломастера, различной длины (от 1см. до 3, 5см, шнурки разного цвета и разной длины от 20см до 35см., схема последовательности нанизывания трубочек - 5шт.

Ход игры:

детям раздают разноцветные трубочки от фломастера, различной длины (от 1см. до 3, 5см, шнурки разного цвета и разной длины от 20см до 35см, схема последовательности нанизывания трубочек. Вначале показывались детям образцы бус и предлагали сделать такие же бусы для любимых кукол. Объяснить детям, как следует правильно держать шнурок, чтобы удобнее нанизывать колечки. Вначале просто предлагалось детям собрать бусы, а затем задача усложнялась, и надо было собрать бусы либо определённого цвета, либо длинны или нанизывать длинные и короткие трубочки.

4. «Составь узор или картинку из резинок»

Цель: Учить детей составлять узор из банковских резинок, развивать мелкую моторику рук, воображение, координацию руки и глаза, учить работать по схеме.

Оборудование: пластина, которая выпилена из фанеры, по всей плоскости на ней закреплены пластмассовые стерженьки со шляпками 22 штуки, расстояние между ними 3-4см; разноцветные банковские резинки в коробке; схемы с изображением картинок или фигур - 6 штук.

Ход игры:

детям предлагают в этой игре составить узор из банковских резинок, натягивая их на столбики, которые закреплены на фанере. Было объяснено, что из этих резинок можно сделать различные фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник.

Вначале учили детей, как правильно выполнять данную работу: чтобы выполнить фигуру, нужно взять резинку и закрепить её за столбик, а дальше пальцами правой и левой рукой растягивать резинку на нужную длину, и закреплять за столбики. Затем предлагается детям выполнить любую фигуру, следить за действиями их рук.

5. «Составь узор из спичек и палочек»

Цель: Учить детей воспроизводить образец, выкладывая фигуры из спичек и палочек, развивать мелкую моторику рук, воображение, координацию руки и глаза. Учить работать по образцу, сопоставлять выполненную работу с образцом.

Оборудование: спички в коробке; разноцветные палочки в коробке; образцы узоров; полоски, прямоугольники, квадраты разноцветного картона для выкладывания узора.

Ход игры:

эта игра заключается в том, чтобы выложить из спичек или счетных палочек фигуру по образцу. Также необходимо было, сопоставить выполненную работу с образцом.

Для выполнения работы необходимы образцы узоров и спички и счётные палочки. Детям предлагается поработать в художественной мастерсккой, выполнить узор, из палочек. Можно выполнять по подготовленным образцам или придумать узор самим.

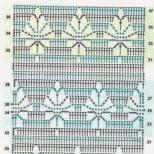

6. «Нитяные узоры»

Цель: Учить детей выполнять узор по карточкам образцам, развивать мелкую моторику рук, координацию руки и глаза.

Оборудование: толстые тяжёлые нитки или тонкие верёвочки; карточки - образцы.

Ход игры:

Пользуясь карточками - образцами, требуется выполнить задания на выкладывание узоров, петель, завязывание узелков и связывание верёвочек. Вначале узоры из ниток необходимо выкладывать непосредственно на образец, а когда будет усвоено выполнение, на отдельной карточке.

7. «Успевай-ка! »

Цель: развитие динамической координации, чередование движений рук.

Ход игры: (играют 2-10 человек) в процессе игры дети строят столбик из рук, производя различные общепринятые комбинации. Например, кулак – кулак – ладонь.

Правило: Нельзя ошибаться. Рука, совершившая ошибку, убирается.

8. «Зайка и зеркало»

Цель: совершенствование координации, автоматизации и плавности переключения.

Ход игры: левая ладонь кверху, делаем «козу». Сверху на нее накладываем правую руку, которая тоже изображает «козу» (тыльной стороной вверх). Выставляем вверх и вниз средние и безымянные пальцы обеих рук и двигаем ими в противоположные стороны.

9. «Чет-нечет»

Цель: развитие умения пространственной ориентировке на бумаге; воспитание эмоционального, положительного отношения к игре

Оборудование: 2 ручки разного цвета, лист в клетку.

Ход игры:

на одном крае отмечается граница и на другом. Расстояние выбирается игроками произвольно. Игроки должны ходить по очереди, отмечая линией (прямые, по диагонали клетки) от конца к следующему концу клетки так далее. Выигрывает тот, кто дойдет первым до границы (косвенные границы) .

10. «Кто запомнит? »

Цель: Развивать память, мелкую моторику.

Оборудование: коробочка с цветными палочками разной величины, образцы, нарисованные на таблицах.

Ход игры:

взрослый показывает ребенку образец 5-10 сек. Ребенок должен внимательно его рассмотреть и запомнить, в каком порядке размещены палочки. Взрослый убирает таблицу, и ребенок самостоятельно выкладывает из палочек рисунок, который он только что видел. По окончанию работы ребенок сверяет рисунок с образцом.

11. Игра с прищепками «Зарядка для пальчиков»

Цель: развитие кончиков пальцев рук, развитие внимания.

Оборудование: Прищепки

Ход игры:

Бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха:

«Сильно кусает котенок-глупыш,

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.)

Но я же играю с тобою, малыш,

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш! ».

12. «Скользим на лыжах»

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие кончиков пальцев рук, развитие внимания.

Оборудование: две пробки от пластиковых бутылок.

Ход игры:

Пробки кладем на столе вверх резьбой. Это - «лыжи». Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог:

«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы,

Мы любим забавы холодной зимы».

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно.

Пробки от пластиковых бутылок можно использовать как «машинки» и поиграть в «гонки». С использованием пробок можно поиграть в игру «В новеньких сапожках». Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги и топаем:

В новеньких сапожках

Зашагали ножки: топ-топ-топ,

Прямо по дорожке: топ- топ- топ.

Ну-ка, веселее: топ- топ- топ,

Топаем дружнее: топ- топ- топ».

13. «Нарисую ягодку»

Цель: развивать мелкую моторику пальцев.

Оборудование: мелкие пульки от детского пистолета, картинки с ягодами.

Ход игры:

Пулькой дети очерчивают нарисованный на листе бумаги контур ягод.

14. «Рукопожатие»

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев.

Оборудование: кистевой эспандер (резиновое кольцо)

Ход игры:

Ребенок берет эспандер, сжимает его на каждый ударный слог в такт стихотворения «Я друзей всех обожаю» Е. П. Пименовой. После каждой строчки происходит смена рук.

15. «Иголочки»

Оборудование: круглая щетка для волос.

Ход игры:

ребенок держит руками круглую щетку для волос, катает щетку между ладонями, приговаривая:"У сосны, у пихты, елки Очень колкие иголки. Но еще сильней, чем ельник, Вас уколет можжевельник".

16. «Месим тесто»

Цель: развития тактильной чувствительности и сложно координированных движений пальцев и кистей рук.

Оборудование: кастрюля, 1 кг гороха или фасоли

Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. Ребенок запускает туда руки и изображает, как месят тесто, приговаривая: "Месим, месим тесто, Есть в печи место. Будут-будут из печи Булочки и калачи".

17. «Возьми горошины»

Цель: развития тактильной чувствительности и сложно координированных движений пальцев и кистей рук.

Оборудование: горох, блюдце.

Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами берет горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе ягод, потом берет следующую горошину, потом еще и еще - так набирает целую горсть. Можно делать это одной или двумя руками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее:

Данные дидактические игры – уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов, действия с предметами стимулируют развитие речи, пространственного, наглядно-действенного мышления, произвольного и непроизвольного внимания, слухового и зрительного восприятия, быстроту реакции и эмоциональную выразительность, способность сосредотачиваться. Помимо этого, игры расширяют кругозор и словарный запас детей, дают первоначальные математические представления и экологические знания, обогащают знания детей о собственном теле, создают положительное эмоциональное состояние, воспитывают уверенность в себе.

Учитывая огромное значение развития мелкой моторики у детей, задача педагогов и детских психологов - донести до родителей важность данной проблемы. Работа по развитию кисти и коррекции имеющихся недостатков должна проводиться в тесном контакте с родителями, воспитателями ДОУ и учителями начальных классов. Это обеспечит преемственность контроля над формированием правильного двигательного навыка и поможет быстрее достичь желаемых результатов. Родители, педагоги должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка.

Помните! Любые игры и упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях. Заниматься нужно ежедневно!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Литература:

Безруких М., Ефимова С., Князева М. Как подготовить ребенка к школе. – Тула: Арктоус, 1996.

Максимова Е., Рахматуллина О., Травкина О., Черных А. Готовим пальчики к письму. Развивающая программа по подготовке к школе. Москва, Обруч, 2011.

Нефедова Е. А., Узорова О. В. Готовимся к школе. Практическое пособие для подготовки детей. – К. : ГИППВ, 1998.

Пименова Е. П. «Пальчиковые игры» Из-во «Феникс» 2007.

Прищепа, С. Мелкая моторика в психофизическом развитии детей [Текст] / С. Прищепа, Н. Попкова, Т. Коняхина // Дошкольное воспитание. – 2005. - №1. –(С. 60-64.)

Рузина М. С. Страна пальчиковых игр. Развивающие игры для детей и взрослых. – СПб., 2000.

Соколова, Г. Для девочек и мальчиков гимнастика для пальчиков [Текст] / Г. Соколова // Дошкольное воспитание. – 2005. - №6. – (С. 34-36.)

Соколова, Ю. А. Игры с пальчиками [Текст] / Ю. А. Соколова. – М. : 2004.-20с.

Узорова О. В., Нефедова Е. А. Пальчиковая гимнастика. – М., 2002.

Интернет-ресурсы:

http:// www. nsportal.ru

Дошколенок.ru Сайт для воспитателей детских садов [Электронный ресурс].

http:// www. dohcolonoc.ru

Все для детского сада [Электронный ресурс]. http:// www. moi - detsad.ru

Введение

2 Японские сады камней и их художественное своеобразие

2 Методика развития мелкой моторики старших дошкольников в процессе овладения элементами художественных техник (задачи и методика формирующего эксперимента)

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».

В.А. Сухомлинский

В настоящее время целью системы образования Российской Федерации, в том числе и дошкольного, является воспитание всесторонне развитой, лабильной, а также, что самое основное, личности, умеющей размышлять, делать логические умозаключения, при этом творческой и готовой к разрешению любой проблематичной жизненной ситуации. Таким образом, вопрос о развитии мышления детей остро стоит на каждом возрастном этапе.

Работа педагогов ДОУ так или иначе рассчитана на совершенствование мозговой деятельности детей. Эффективным в данном случае является все, что связано с мелкой моторикой ребенка.

Значение развития мелкой моторики очень велико. Китайские ученые во II веке до новой эры знали о влиянии действия рук на развитие головного мозга человека. Древние китайцы утверждали, что упражнения с участием рук и массаж пальцев гармонизирует тело и разум, положительно влияют на деятельность мозга.

Множество российских и зарубежных ученых посвятили этому вопросу свои работы. Н.М. Щелованов, Н.Л. Фигурин, М.П. Денисова, М.Ю. Кистяковская показали, что овладение относительно тонкими действиями рук приходит в процессе развития зрения, осязания, развития кинестетического чувства - положения и перемещения тела в пространстве. Вид предмета - это стимул движения рук по направлению к нему. Организованные действия рук формируются у ребенка постепенно на протяжении уже первого полугода его жизни. Пальцы, сжатые в кулак, распрямляются, начинают выполнять особые движения захватывания предметов. Рука начинает действовать как специфический человеческий орган. Н.А. Бернштейн показывает, что анатомическое развитие уровней построения движений идет с первых месяцев жизни и завершается к двум годам.

Учеными доказано, что развитие рук находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ребенка (Бехтерев В.М.), а также, положительно воздействует на внутренние органы, тонизирует, обладает эффектом иммуностимулирования, стимуляции мыслительных функций и речи, несет заряд положительных эмоций.

Исследованиями ученых института физиологии детей и подростков АПН (М.М. Кольцова, Е.Н. Исенина, Л.В. Антакова-Фомина) была подтверждена связь интеллектуального развития и моторики. В литературе последних лет описаны приемы работы по развитию мелкой моторики у детей с задержкой речевого развития (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Фомичева), с моторной алалией (Н.И. Кузьмина, В.И. Рождественская), с дизартрией (Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова), с заиканием (Л.И. Белякова, Н.А. Рычкова). Все авторы подтверждают факт, что тренировка тонких движений пальцев рук является стимулирующей для общего развития ребенка и для развития речи.

Старший дошкольный возраст, которого непосредственно касается данное исследование, является периодом подготовки детей к школьному обучению. Необходимым компонентом школьной зрелости выступает также развитие тонких движений руки - ребенок должен уметь уверенно работать ножницами и карандашами, проводимые линии должны быть четкими, прямыми, он должен уметь похоже повторить образец, предложенного узора или рисунка, делить этот образец на части. Нельзя не согласиться, что без соответствующей подготовки дети не смогут выполнять даже такие на первый взгляд простые операции, что впоследствии приведет к серьезным проблемам в обучении. Кроме того, рука, натренированная в достаточной степени, намного быстрее и без лишних мышечных и психологических усилий привыкнет к письму, разовьется красивый и ровный почерк.

Стоит обратить внимание и на другой образовательный аспект, ставший особенно популярным в последние годы и реализуемый в данном исследовании - мультикультурное образование.

Во всем мире силу приобрела тенденция к стиранию границ национальной и культурной изоляции. Этому в немалой степени содействует политическое взаимодействие стран, а также экономическое и социальное сотрудничество. Другой причинный фактор - это развитие коммуникации.

Современные технические средства позволяют устанавливать связь практически с любой точкой мира. Вполне закономерно, что в ситуации постоянного обмена информацией происходит смешение культур, а также ценностных ориентаций общества в целом.

Переход всего мира на уровень мультикультурного общения ставит задачу по введению этого принципа и в образование. В Национальной доктрине образования Российской Федерации одной из приоритетных целей выделяется «формирование культуры мира и межличностных отношений».

Мультикультурное образование - это образование, создающее равные для всех этносов возможности реализации своих культурных потребностей, приобщающее молодежь к культурным и нравственным ценностям других стран и народов. Именно в мультикультурном образовании реализуется в полной мере принцип диалога и взаимодействия культур (Ю.Ю. Бочарова, А.И. Куропятник, Г.В. Палаткина, С.Ф. Петрова, А.В. Шафикова и др.). Мультикультурное образование формирует мультикультурную личность, признающую культурный плюрализм и активно содействующую ему, стремящуюся защищать национально-культурное многообразие.

В рамках нашего предыдущего исследования по формированию основ композиции средствами ландшафтного дизайна у старших дошкольников, где этим средством выступили элементы японской культуры (сады камней), был выявлен большой образовательный потенциал методики, что и стало толчком к продолжению ее разработке в ином направлении.

Таким образом, анализ современных научных исследований и тенденций показал необходимость внедрения в практику дошкольного образования методик, реализующих одновременно различные его направления и решающих задачи развития общего интеллектуального потенциала детей. Анализ психолого-педагогической литературы и практики дошкольного воспитания позволил выявить противоречие между важностью и педагогическими возможностями использования ознакомления с элементами художественных техник для развития мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста, с одной стороны, и недостаточной разработанностью теоретического и методического аспекта данной проблемы и недостаточным использованием такого средства, с другой. Данное противоречие определило выбор темы и проблему исследования.

Цель исследования: определить педагогические условия развития мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста в процессе овладения элементами художественных техник (на материале японской культуры).

Объектом исследования является развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста.

Предмет исследования: процесс развития мелкой моторики старших дошкольников в процессе ознакомления с элементами художественных техник (на материале японской культуры).

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что в процессе ознакомления старших дошкольников с элементами художественных техник развитие их мелкой моторики будет более эффективным при соблюдении следующих условий:

разработке серии последовательных занятий с подбором соответствующего материала по ознакомлению с элементами японской культуры;

организации содержательной и интересной для детей деятельности через разнообразие методов, приемов и форм организации;

предоставление детям возможности использования полученных знаний в собственной творческой деятельности.

Задачи исследования:

Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по проблеме развития мелкой моторики детей дошкольного возраста;

Определить особенности развития мелкой моторики старших дошкольников;

Сделать обзор и определить, какие элементы японской культуры будут иметь наибольший образовательный потенциал;

Разработать методику развития мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста путем ознакомления с элементами художественных техник;

Экспериментально проверить эффективность разработанной методики развития мелкой моторики старших дошкольников средствами ознакомления с элементами художественных техник будет достигнута.

Для решения поставленных педагогических задач и проверки гипотезы были использованы следующие методы исследования:

изучение психологической и педагогической литературы и её анализ;

изучение передового педагогического опыта;

апробация методики ознакомления с элементами художественных техник в процессе развития мелкой моторики дошкольников;

педагогический эксперимент;

анализ продуктов детского творчества, полученных в специально организованных условиях.

Практическая значимость нашего исследования заключается в том, что при его успешной реализации мы получим возможность не только ввести в использование данную методику повсеместно, но и разработать на ее основе другие варианты интегративных методик по изобразительному творчеству, влияющих на всестороннее развитие детей дошкольного возраста.

Глава 1. Теоретические основы проблемы ознакомления старших дошкольников с элементами художественных техник для развития мелкой моторики

1 Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме развития мелкой моторики детей

Мелкая моторика - совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин ловкость.

К области мелкой моторики относится большое количество разнообразных движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека.

С анатомической точки зрения, около трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Поэтому развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики.

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена исследователями Института физиологии детей и подростков. В числе исследователей можно назвать А.В. Антакову-Фомину, М.И. Кольцову, Е.И. Исенину.

В быту человеку ежеминутно требуется совершать какие-нибудь действия мелкой моторики: застёгивание пуговиц, манипулирование мелкими предметами, письмо, рисование и т. д., поэтому от её развития напрямую зависит его качество жизни.

Одним из факторов психологического базиса для развития высших психических функций у детей является развитие крупной (или общей) и мелкой (или ручной) моторики. Моторика - это совокупность двигательных реакций, свойственных детскому возрасту.

Роль двигательного анализатора в жизни человека неоспорима. Основоположник русской физиологической школы И.М. Сеченов указывал, что нет действия, которое не выражалось бы в движении. Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению - мышечному движению.

Кисть руки имеет наибольшее представительство в моторной зоне коры головного мозга. Психофизиологические исследования лаборатории, возглавляемой М.М. Кольцовой, подтверждают положительное влияние мелких движений руки и пальцев на функционирование мозга, становление речи. От натренированности мелких мышц кисти руки и пальцев ребенка зависит точность написания букв со сложными элементами. Если мускулатура пальцев слабая, нет точной зрительно-двигательной координации, рука быстро устает, поэтому на первых этапах обучения письму у детей появляется неудовлетворенность, перерастающая в нервозность.

Развитие мелкой моторики рук начинается с самого раннего детства ребенка, когда родители направляют кроху, обеспечивая жадный до энергии и активности мозг, нуждающийся во впечатлениях. Важны и значимы не только первые годы жизни, однако ранний опыт и ранние впечатления действительно закладывают основы развития личности.

Любые ежедневные действия и сложные задачи, с которыми родители помогают справляться маленькому человечку, прямым образом влияют на то, сохранит ли он свою природную любознательность, сможет ли совершенствовать интеллектуальные способности, будет ли уверенно чувствовать себя в новых ситуациях. Первые несколько лет жизни - это возможность помочь стать малышу тем, кем он может стать. Психологи говорят, что мозг ребенка развивает любое внимание к нему. Внимание заставляет мозг обрабатывать информацию, а значит развиваться.

Мария Монтессори заметила связь между развитием тонких движений руки и речью детей, что если с речью не все в порядке, в этом наверняка виновата мелкая моторика. Биологами было установлено, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень близко. Психологи и детские педагоги настойчиво советуют родителям почаще играть в развивающие игры.

Например, игры со шнурком, перебор крупы, складываение посуды, мелкого материала. Развитие мелкой моторики рук - это важный этап развития будущих способностей.

В.М. Бехтерев доказал, что простые движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка.

В.А. Сухомлинский утверждал, что ум ребенка находится на кончике пальцев. Все это - положительное воздействие на внутренние органы, тонизирующий, иммуностимулирующий эффект, стимуляция мыслительных функций и речи, заряд положительных эмоций. Развитие мелкой моторики пальчиков полезно не только само по себе.

В настоящее время много говорят о зависимости между точным движением пальцев рук и формированием речи школьника. Слаженная и умелая работа пальчиков помогает развиваться речи и интеллекту, оказывает положительное воздействие на весь организм в целом.

Метиева Л.А., Удалова Э.Я. утверждают что «Общеизвестно, что базовые «схемы-движения» обеспечивают психофизиологические основы любого действия: видения, слышания, говорения, письма, чтения. С учетом этого положения одной из важных задач развития моторики является координация движений целостной системы тела ребенка и частных систем координации движений (рука - зрение, зрение - слух, рука - зрение - слух, слух - речь и др.), способствующих установлению связей между умениями видеть, слышать, чувствовать, двигаться, говорить».

Доказано, что и мысль, и глаз ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. Результаты исследования показывают, что уровень развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. Тонкая моторика - основа развития, своего рода «локомотив» всех психических процессов (внимание, память, восприятие, мышление, речь).

Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков.

Психологи утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают мыслительную деятельность, память и внимание ребенка.

Если сказать коротко, развитием крупной и мелкой моторики педагог-психолог занимается исключительно в том объеме, который нужен для обеспечения наиболее полного познания ребенком предметов, объектов, явлений окружающего мира. При этом целенаправленное воздействие средств физической культуры на психические процессы позволяет стимулировать их созревание и повысить уровень развития, что обеспечит более успешное овладение детьми школьной программой. Тонкая моторика является составной частью моторных способностей человека. Ее развитие базируется на основе формирования оптимальной статики тела, оптимального двигательного стереотипа локомоций и движений конечностей, музыкально-ритмических движений. Под термином «тонкая моторика» понимаются высокодифференцированные точные движения, преимущественно небольшой амплитуды и силы. В социализированных движениях - это движения пальцев руки и органов артикуляционного аппарата. Тонкую моторику необходимо развивать на основе общей моторики, в системе параллельного формирования всех основных видов моторных способностей.

Развитие моторики влияет на развитие других систем. В частности, многочисленными исследованиями (Г. А. Каше, Т.Б. Филичева, В.В. Цвынтарный и др.) доказана зависимость развития речи от степени сформированности тонких движений рук. Учеными Института физиологии детей и подростков Академии педагогических наук (Е. Н. Исенина, М. М. Кольцова и др.) подтверждена связь интеллектуального развития и пальцевой моторики.

Незрелость в развитии моторных функций проявляется в скованности, неловкости движений пальцев и кистей рук; движения недостаточно четки и координированы. Это особенно заметно в таких видах деятельности, как ручной труд, рисование, лепка, работа с мелкими деталями (мозаикой, конструктором, пазлами), а также при выполнении бытовых манипуляторных действий: шнуровка, завязывание бантов, плетение косичек, застегивание кнопок, крючков, слипов и др.

Специалисты по раннему детству (В.С. Мухина, Е.В. Зворыгина и др.) указывают на значительную роль простого хватания в формировании восприятия, зрительно-двигательной координации.

Ый месяц. Хватание и ощупывание предметов имеет большое значение не только для развития моторики, но и мышления.

Ый месяц. Скачок в развитии тонкой моторики приводит к скачку в развитии речи и мышления. Э.Г. Пилюгина, М.М. Кольцова и другие ученые считают, что движения рук, связанные с включением в действие пальцев, необходимы для развития ребенка. Если это сделано не своевременно, то в дальнейшем могут возникнуть трудности с обучением письму в школе.

В 1-1,5 года малыш крепко зажимает карандаш или мелок в ладони, что очень ограничивает движения. В этом возрасте он не пытается еще изобразить что-то определенное, просто получает радость от самого процесса и способен «рисовать» с большим увлечением.

В 2-3 года ребенок, как правило, держит карандаш, зажимая его в ладони сверху. Этот способ, особенно при рисовании мелками, позволяет детям выполнять довольно сложные движения. Однако движения эти еще спонтанны, почти не ограничиваются.

В 3 года ребенка приводят в детский сад. К этому возрасту, он превратился в любознательного человека, умеющего ходить, бегать, говорить, задавать вопросы, каждый предмет обследовать рукой и каждый день овладевать новыми знаниями и умениями.

Опытные педагоги знают, что у занятого интересным трудом дошкольника появляется особая сосредоточенность, происходит «поляризация внимания». Врач и педагог М. Монтессори рассматривала внимание как самостоятельную форму психической деятельности и разработала не только методику его развития, но и специальные пособия, способствующие концентрации внимания (упражнения с водой, звуками и т.п.).

Рука маленького труженика на четвертом году жизни освоится со множеством рамок для застегивания и расстегивания, пуговиц, крючков; научится стирать платочки, носочки, сушить и гладить их настоящим электрическим, но безопасным утюгом; освоит чистку обуви настоящей щеткой; научится резать вареные овощи для салатов; делить на две-четыре части яблоко, мыть за собой посуду. И все это будет косвенно готовить руку к письму.

От ощущения - к восприятию, от восприятия - к представлению, от представления - к пониманию.

Таким образом, «ручной» опыт даст «пищу для ума», обогатит речь специальными понятиями - «орудиями мысли» (исследования М. Монтессори).

Если руку ребенка развивали с рождения, то на шестом году он совершенствуется в «ручной умелости»: осваивает более сложные способы резания, склеивания, сгибания, наматывания, пересыпания, используя ткань, бумагу, фольгу, подсобные и природные материалы; применяет различные орудия труда и инструменты: ручки, карандаши, кисточки, фломастеры, лекала, ножницы, молоток, щетки, лейки и т.д.

Тренеры-педагоги, хореографы, работающие над ранним развитием двигательных талантов (Озеров В.П., Яблочникова В.А.) выделяли основные направления стимулирования развития мелкой моторики. Психологи и учителя начальных классов (Е.Н. Потапова, Ш.А. Амонашвили) используют эти направления для коррекции двигательных нарушений у детей

К этим направлениям относятся:

укрепление силы мышц кисти руки и пальцев;

развитие гибкости суставов кисти и фалангов пальцев;

развитие точности движений;

координация движений правой и левой конечностей;

развитие зрительного внимания, точного восприятия формы;

формирование координации в системе глаз-рука;

обеспечение точности зрительно-пространственного восприятия;

развитие двигательной памяти.

Развитие ручной умелости.

К старшему дошкольному возрасту ребенок без труда застегивает пуговицы, завязывает шнурки на обуви, тесемки. Если у кого-либо у детей в группе это не получается, воспитатель обязан ему помочь приобрести соответствующий навык с помощью тренировок и упражнений.

Для развития кистей рук организуются игры с мелкими игрушками, занятия с мелким конструктором, лепка из глины или пластилина. Замечено: чем больше дети занимаются лепкой, тем более уверенными и координированными становятся движения их пальцев. К пяти годам возможность точных, произвольно направленных движений возрастает, поэтому дети выполняют задания, требующие достаточной точности и согласованности движений кистей рук (разные виды плетений из бумаги и ткани, тесьмы). Старшим дошкольникам вполне доступны и простейшие приемы плетения макраме. Этот вид труда можно рекомендовать для совместных занятий родителей и детей в семье.

В исследовании З.А. Богатеевой доказано, что особую роль в развитии ручной умелости играет умение уверено пользоваться ножницами. Постоянные упражнения: симметричное вырезание, аппликация, а также вырезание ножницами различных фигурок из старых открыток, картинок - полезное и увлекательное занятие для будущих школьников. Из вырезанных фигурок дети могут составить целые композиции - аппликации. Особенно им нравится симметричное вырезание человечков. Если их раскрасить, получится целый хоровод непохожих друг на друга выражений лиц, деталей одежды, сочетаний цветов. Особую роль в подготовке руки к письму играет рукоделие: вышивка, шитье, вязание. Рукоделие приучает детей к аккуратности, точности, внимательности, настойчивости. К занятиям рукоделием можно привлекать детей шестого года жизни. Воспитатель организует небольшие подгруппы детей для занятия рукоделием. Вначале ребята рассматривают швейные принадлежности, уточняют их назначение, знакомятся с образцами вышивок.

Особое внимание уделяется рассматриванию иголки. Используется игла длиной 40 мм, нетонкая, с продольным ушком. Дети осваивают правила обращения с иголкой. Дети осваивают некоторые швы: «вперед иголку», «за иголку», «строчка». Точность и координация движений развивается у ребенка в пришивании пуговиц.

Опыт показывает, что детям 6-ти лет доступны и простейшие виды вязания крючком и на спицах. Как показала работа Е. Шулешко, вязание на спицах служит эффективным средством подготовки шестилеток к письму.

Воспитатель, желающий хорошо подготовить детей к школе, постоянно держит в поле своего внимания детей с недостаточно развитой ручной умелостью. Он анализирует причины их отставания. Возможно, это связано с неправильной техникой выполнения какого-либо задания. А может, причина его отставания в неправильном воспитании в семье, когда родители недооценивают важность развития у ребенка самостоятельности, мелких движений кистей руки? Как бы там ни было, воспитатель помнит, что его союзниками в преодолении неумелости дошкольника являются: интерес ребенка, его стремление к успеху и искренне желание преодолеть трудности.

Для проведения игр и упражнений по развитию моторики следует иметь специальное оборудование:

разнообразные мелкие предметы (пуговицы, бусинки, камешки, зерна, орешки, скрепки канцелярские, кнопки и др.) и различные коробки, банки, лотки для их раскладывания;

свободные катушки для наматывания на них ниток, веревочек, проволочек;

дощечки и игрушки-шнуровки «Чудо-пуговица» с множеством отверстий для сшивания и вышивания шнуром;

различные виды застежек: крючки, пуговицы, шнурки, молнии, слипы;

наборы веревочек и лент разной длины и толщины для завязывания и развязывания узлов, плетения косичек, завязывания бантов;

наборы пластмассовых или деревянных палочек, разноцветные прищепки;

различные виды мозаики, конструкторов, пазлы.

Работа над развитием движений руки детей является одновременно и работой по формированию различных перцептивных действий и их систем, некоторых сенсорных способностей.

Мелкая моторика и графические навыки.

Многолетняя практика показала, что для развития мелкой моторики очень полезно штриховать, закрашивать, рисовать карандашами.

Штриховка помогает ребенку координировать движения, соблюдая границы контура, распределять нанесение рисунка по всему силуэту изображаемого предмета. Штриховку можно выполнять сплошной, пунктирной или волнистой линией. Но, пожалуй, самое увлекательное занятие - заштриховывать несколько предметов на одном рисунке.

Главным выразительным средством на занятиях является линия. Она наносится на бумагу различными инструментами: шариковой или гелевой ручкой, цветным или простым карандашом разной твердости, фломастером, специальным угольным стержнем, восковым мелом, пастелью, твердыми материалами, беличьей или колонковой кистью при работе с гуашью, акварелью или тушью.

Работа с различными материалами позволяет не только оценить специфику их выразительных возможностей, но и корректировать работу с мышечным тонусом кисти руки, что важно для письма, когда требуется переносить длительные статические нагрузки на кисть при сохранении четкости движений. Нормализации тонуса мелких мышц также способствуют игры с холодной и горячей водой, кубиком льда, грецким орехом, маленьким массажным мячом.

Для формирования тонко координированных графических движений полезны следующие упражнения: